世界城市發展史已經證明,要真正躋身“世界都市”之列,除了地上的光鮮繁榮之外,埋藏在地下不為人見,卻時時刻刻為都市排憂解難的下水道系統,才標志著城市真正的實力、潛力和包容力。

日本 東京

首都圈外敦放水路

20世紀50年代末,日本經濟飛速發展,卻因為下水道系統的孱弱飽受內澇之苦。日本下水道系統落后,陳舊的下水道系統不足以應付突如其來的強降水,經常出現水漫金山的情況,而東京的情況最為嚴重。2002年,排水系統部分建成并開始使用。 2007年,首都圈外郭放水路完工,總投資2400億日元(約合200億元人民幣)。

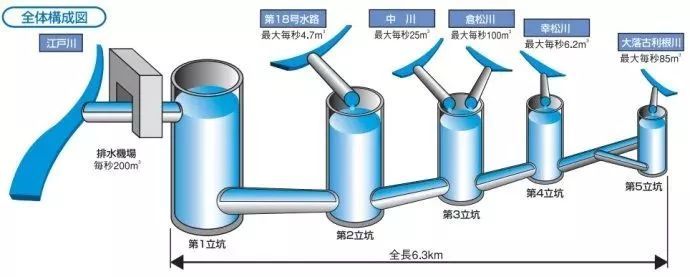

首都圈外郭放水路位于日本琦玉縣境內的國道16號地下50米處,是一條全長6.4公里、直徑10.6米的巨型隧道,連接著東京市內長達15700公里的城市下水道,通過5個高65米、直徑32米的豎井,連通附近的江戶川、倉松川、中川、古利川等河流,作為分洪入口。單個豎井容積約為4 .2萬立方米,工程總儲水量67萬立方米。

出現暴雨時,城市下水道系統將雨水排入中小河流,中小河流水位上漲后溢出進入排水系統的巨大立坑牙口管道。前4個豎井里導入的洪水通過下水道流入最后一個豎井,集中到長177米、寬78米的巨大蓄水池調壓水槽,緩沖水勢。

首都圈外敦放水路示意圖

蓄水池由59根長7米、寬2米、高18米、重500噸的混凝土巨柱撐起,以防止蓄水池在地下水的推力下上浮。4臺由航空發動機改裝而成的燃氣輪機驅動的大型水泵,單臺功率達14000馬力,將水以200立方米/秒的速度排入江戶川,最終匯入東京灣。蓄水池除了儲備重油燃料外,還設置了自主發電機。即使發生停電,四臺發動機也可以滿負荷運轉三天。

掌控排水系統運行的中央控制室

排水系統全程使用計算機遙控,并在中央控制室進行全程監控。其排水標準是“五至十年一遇”的巨大臺風和強降雨,如果在滿效率排水的狀態下,這條混凝土澆筑的地下激流可至水深60米。

法國 巴黎

下水道博物館

法國首都的下水道系統,就像埃及的金字塔一樣,是一個絕世的偉大工程,這里沒有黑水橫流的垃圾,也沒有臭氣熏天的各種腐爛物體。

可以說近代下水道的雛形脫胎于法國巴黎。今天的巴黎下水道總長2300多公里,規模遠超巴黎地鐵,是世界上最負盛名的下水道,也是世界上唯一可供參觀的地下排水系統。

1890年的巴黎下水道

19世紀之前,巴黎的生活用水主要來自塞納河。暴露在地面的廢水未經處理就又流回了塞納河,造成河水污染,最終導致了1832年一場嚴重霍亂的爆發。于是,凈化巴黎的環境成為當務之急。19世紀中期,拿破侖任命法國塞納河行政長官奧斯曼男爵對巴黎進行大規模改造。奧斯曼男爵和總工程師厄熱·貝爾格朗設計了巴黎的主要街道,也開始著手對巴黎的下水道進行改造。1851年,厄熱·貝爾格朗利用巴黎東南高西北低的地勢特點,設計了將廢水排到郊外野地的方案,并且為下水道系統的擴展、清淤和維護建立了一套比較完整的技術。

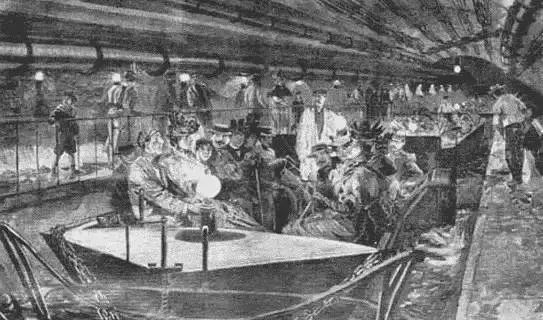

1896年的游客坐船游覽巴黎下水道

1999年,巴黎便完成了對城市廢水和雨水的100%完全處理,還塞納河一個免受污染的水質。這個城市的下水道和她的地鐵一樣,經歷了上百年的發展歷程才有了今天的模樣。除了正常的下水設施,這里還鋪設了天然氣管道和電纜。直至2004年,其古老的真空式郵政速遞管道才真正退出歷史舞臺。

巴黎的下水道系統又經過了無數次的改進,終于變成了它現在的樣子。而驕傲的巴黎人們也將其開發成了一個下水道博物館,向世人介紹他們的成就。從1867年世博會開始,就陸續有外國元首前來參觀,俄國沙皇和葡萄牙國王就曾光臨。

巴黎下水道博物館售票亭

下水道博物館位于塞納河阿爾瑪橋畔,這里沒有顯眼的建筑,只有一個很不起眼的售票亭,掏4歐元購票后即可從旁邊狹窄的旋梯進入地下6米的深處,探究巴黎的“五臟六腑”。

荷蘭 鹿特丹

雨天蓄水池,晴天游樂場

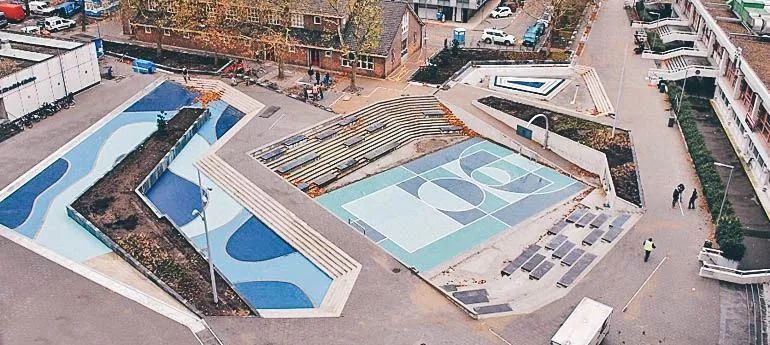

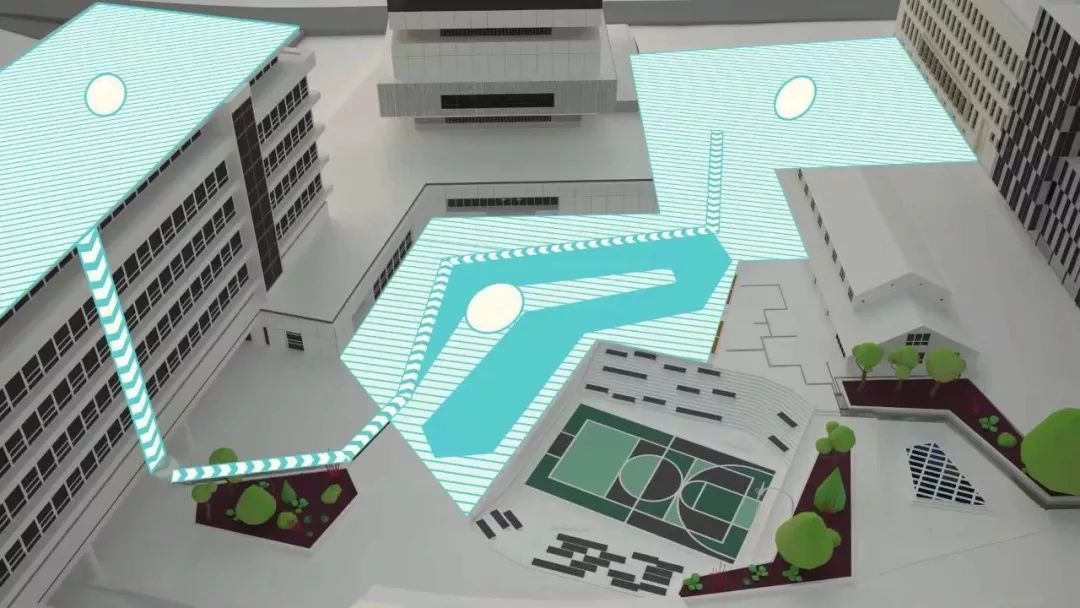

全球氣候變暖給鹿特丹帶來了更為頻繁的降雨,鹿特丹平均每年有300天都在下雨,同時,降水量也越來越大。到了2015年,鹿特丹會有多達6億升的降水量需要向外排出,這相當于200個可以舉辦奧林匹克游泳比賽的泳池的儲水量,覆蓋的面積剛好是鹿特丹的市區面積。在人口密度高的市中心區域,已經無法用挖渠引水的傳統方法,于是,大膽思考、敢于創新的鹿特丹人提出了“水廣場”的創想。

通過采用景觀與工程相結合的統籌途徑,將城市內有效蓄水與公共空間結合起來,進而發展出包括下沉廣場、靈活的街道斷面、水氣球,以及攔截坡面的壩等多個公共空間原型。可以根據具體環境的尺度、空間的使用、儲存雨水的能力要求應用于不同的地點。能夠將雨水收集到一個可供人們聚會、玩耍、運動的“水廣場”中,并把雨水轉換成城市景觀。

根據創意人士弗洛里恩·波爾及馬可·弗穆倫提出的水廣場方案,通過水池內的雨水過濾系統,水池不僅可以作為蓄水處來使用,而且其所在的廣場可以作為人們聚會、玩耍、運動的場所。同時,現存的排水系統并不會因此而負擔沉重,避免了現在這種污水直接流入到護城河和運河里的現象。

據悉,在一年的大多數時候,水廣場都處于干燥的狀態,只是在有大雨的季節水廣場才會被注滿水。這時,小溪、細流和池塘都會出現。孩子們可以在水里或水周圍玩耍,在冬天,他們甚至可以在這里溜冰。流入水池中的雨水都已經過過濾處理,因此不會對游客的身體造成損害。此外,鹿特丹雖然經常發生降雨,但每次雨量都不足以將水廣場方案中的水池給蓄滿,因此水池內的水一直能夠得到補充和更新。

意大利 羅馬

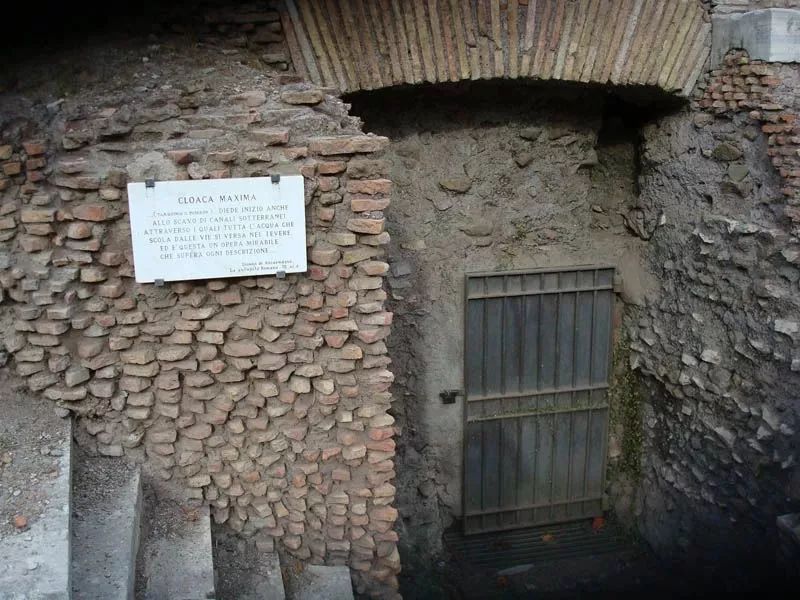

2500 年前的下水道仍在使用

據考古研究表明,世界上最早建成的城市地下排水系統,當屬公元前 500 多年的古羅馬。它當時被稱作 Cloaca Maxima ,意思是“最大的下水道”,連接貫穿城市的伊特魯里亞運河(已因城市擴張被覆蓋),將人類活動產生的污染物帶走。

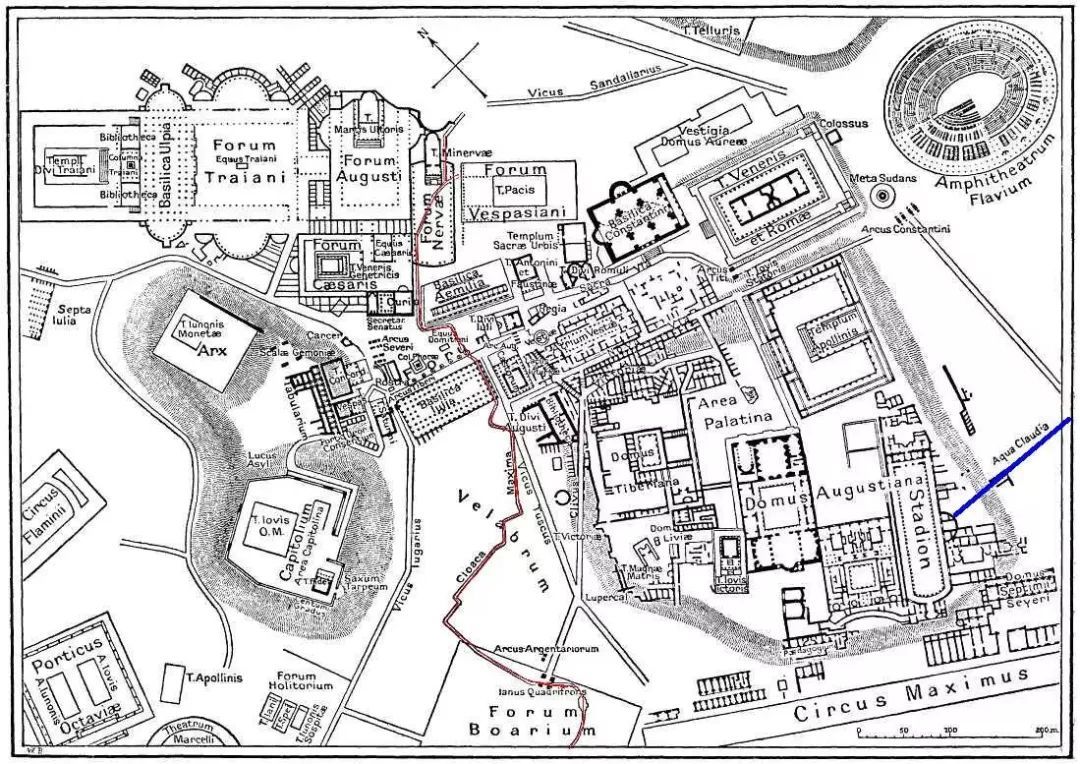

圖中紅線為 Cloaca Maxima 在古羅馬城的位置

如今 2500 多年過去了,這條古下水道仍“老當益壯”,部分管段至今還能正常使用,繼續為羅馬這座城市默默奉獻著自己的力量。不過,由于年代實在過于久遠,有關當時建造下水道的情形并沒有詳細資料記載,人們只能通過專業的考古勘察,逐步揭開這個神秘地下世界的歷史迷霧。

古下水道入口之一

美國 紐約

全美最龐大的下水道系統

紐約的下水道系統具有強大的處理能力,卻也不是一朝一夕建成的。

紐約市最早的下水道可以追溯到三四百年前的荷蘭殖民統治時期:只不過是在街道中間挖一條溝,在上面鋪個頂板。直到十九世紀中期,紐約市還沒有真正的下水道系統,住戶和商戶只是把廢水傾倒在后院的戶外廁所,或者直接倒在街邊的陰溝里。

糟糕的衛生狀況導致了幾次嚴重的霍亂疫情后,一八四九年,紐約市終于開始建設下水道。在接下來的五十年里,紐約市所有開發成熟的區域都有了下水道網絡,就連廉租房也開始配備抽水馬桶了。

紐約于1865年開始建設的下水道,建筑材料主要是磚塊

但在當時,下水道的污水是直接流進周圍水域的,幾乎都未經過處理。十九世紀晚期,當時的布魯克林市建立起了美國的第一所現代污水處理廠。康尼島上建起了一些小型設施,能讓固體沉淀至水箱底部,再將其移除掩埋,液體經氯處理后流入大海。但直到1931年,人們才充分意識到建立污水處理廠的必要性,紐約市終于發布了建設現代污水處理廠的詳盡方案。又過了五十年,方案中的工廠才全部竣工并投入使用。

說到紐約的下水道,不得不提一個關鍵詞:合流制。所謂合流制,是指將雨水和污水混合,送入同一處理廠。在干燥季節,這種系統不存在什么問題。但到了雨季,如果雨水徑流超過干燥季節流量的兩倍,雨水和污水可能會向家庭和街道倒流。那個畫面,大家可以自行想象。

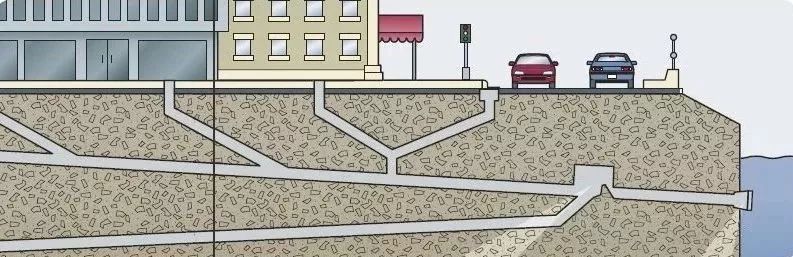

CSO排水口解剖圖

為了避免這種情況,所有超出工廠處理能力的水流都會被分流到合流制下水道溢流(簡稱CSO)排水口,不經處理即排放至海港。紐約港有七百多個CSO 排水口,其中紐約市有約四百五十個。它們的使用率很高,因為平均每下兩次雨,就有一次會產生溢流,導致約四百億加侖未經處理的廢水被傾入城市水道。

為了緩解這個狀況,紐約市建立了三個地下蓄水池——皇后區兩個,布魯克林一個,用來容納過多的污水,等水位下降后,再將溢流抽進處理廠。

中國 江西

千年不澇古城的大功臣福壽溝

在江西境內,有一座古老的城市卻在這多雨的世界屹立千年,未曾遭受過一次水澇的煩擾。這座古城就是贛州城,而福壽溝就是古城千年不澇的大功臣。

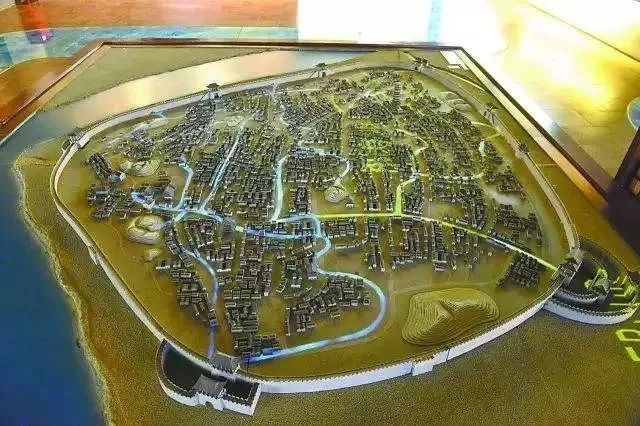

福壽溝是一處地下水利工程。它位于江西贛州,修建于北宋時期,工程由數度出任都水丞的水利專家劉彝主持,是罕見的成熟、精密的古代城市排水系統。它根據街道布局和地形特點,采取分區排水的原則,建成了兩個排水干道系統,因為兩條溝的走向形似篆體的“福”“壽”二字,故名“福壽溝”。

福壽溝排水系統

福壽溝位于贛州市老城區內,是北宋水利專家劉彝在贛州任知府期間規劃建設的排水系統,至今約有900年左右的歷史。因狀如福、壽二字而得名,北宋時期干道總長約12.6公里。贛州在新建排水系統時,緊密銜接了福壽溝,使得部分保存完好的福壽溝仍在發揮作用。

2016年8月22日,李克強總理前往江西贛州、瑞金考察。在贛州市均井巷,透過打開的窨井蓋仔細察看福壽溝的內部構造,聽取文博專家介紹福壽溝的歷史及排水系統的科學設計。

不過,官方亦認為贛州并不能憑福壽溝而一勞永逸。“福壽溝排水系統目前并不完整,其擔負的排水不及贛州總排水量的十分之一。因而,‘贛州古城千年不澇,得益于宋代排水系統’這一提法有失偏頗。”

2016年3月,暴雨致使贛州受災,部分城區出現內澇。據贛州官方回復,福壽溝所經范圍沒有積水點。在2015年,贛州市政工程管理處相關負責人告訴媒體,贛州每年中心城區積水點約34個,福壽溝所經過的范圍卻沒有一個。

世界城市發展史已經證明,要真正躋身“世界都市”之列,除了地上的光鮮繁榮之外,埋藏在地下不為人見,卻時時刻刻為都市排憂解難的下水道系統,才標志著城市真正的實力、潛力和包容力。